目睹小學同學被日軍子彈穿過胸膛,專訪94歲《上海抗日戰爭史》主編余子道

“2025年9月3日是一個值得中國人民和全世界一切愛好和平、主持正義的人們永遠銘記的日子。全球的目光投向北京,投向雄偉的天安門廣場。這歷史性的一幕,令人震撼、振奮,大大提振了中國人民的民族自尊心和自信心,鼓舞全國人民為實現中華民族偉大復興而努力奮斗。”9月3日上午,解放日報記者在復旦涼城宿舍見到94歲的復旦大學歷史系教授余子道時,他剛在家中收看了紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會和盛大的閱兵儀式。

“習近平主席的重要講話,高屋建瓴,高瞻遠矚,站在世界歷史的高度,深刻總結了中國人民抗日戰爭的歷史經驗,闡釋了正確的二戰史觀,精辟揭示了反法西斯的第二次世界大戰對當今世界的歷史啟示。讓我們領悟到,以愛國主義為核心的偉大民族精神是中國人民抗日戰爭勝利的決定性因素,中國共產黨的中流砥柱作用是中國人民抗日戰爭勝利的關鍵,抗日民族統一戰線下的全民族抗戰是中國人民抗日戰爭勝利的根本保證,反法西斯同盟國家和國際社會的支援是抗戰勝利的重要條件。”余子道說。

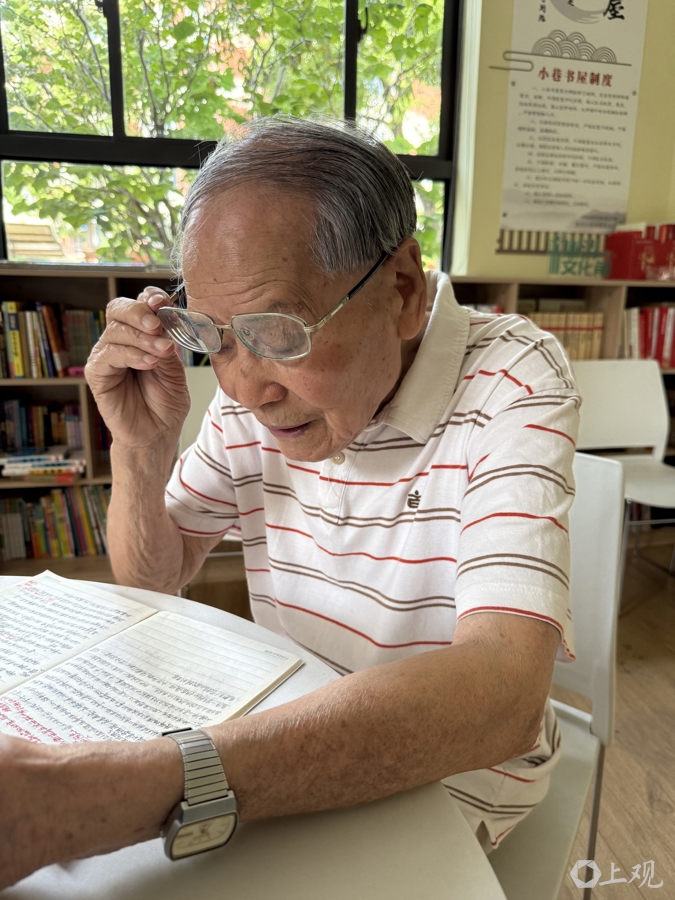

余子道記錄下收看紀念大會和閱兵式的心得體會。施晨露攝

1931年8月25日出生于浙江余姚的余子道是抗日戰爭的親歷者。今年,由余子道領銜主編,上海三代歷史學者合力完成的150萬字《上海抗日戰爭史》由上海人民出版社正式出版。余子道說:“一部抗日戰爭史,是中華民族苦難的歷史,從另一面來說,也是輝煌的歷史,是中華民族偉大的民族解放的歷史。這是一本最好的教科書。”

“我的青少年時代在抗戰中度過,日本帝國主義占領家鄉,燒殺搶掠,我家曾多次遭到日本侵略軍掃蕩。”余子道回憶,1942年在浙東農村,為躲避日軍,鄉親們向野外奔逃,“我的小學同班同學,當時只有十一二歲,被日本侵略軍的子彈擊穿胸膛,我親眼看到子彈從他右肩射入,穿過……”

也是在浙東農村,余子道見證了中國共產黨領導的新四軍在敵后開辟抗日根據地,進行英勇的游擊戰斗的全過程。“1941年夏天,浦東游擊部隊越過杭州灣,南渡到浙東,在余姚三北地區開辟敵后根據地,最早登陸之處,就在我家鄉海邊,離我家不到20公里。我第一次真真切切接觸到共產黨領導的人民軍隊,看到他們的英勇斗爭、發展壯大,感受到軍民之間的魚水關系。最初,這支游擊部隊不到100人,到1945年撤出根據地前,正規部隊已經超過1萬人,還有大量民兵。”

1949年春,人民解放大軍揮師南下。經歷地下黨多年教育、感召,未滿18歲的余子道離開就讀的杭州新群高中,到諸暨楓橋參加浙東人民解放軍,隨部隊渡過錢塘江。浙東人民解放軍與第三野戰軍第七兵團第二十二軍勝利會師,解放寧波。余子道作為第二十二軍的一員參與接管寧波。

從青年學生到人民解放軍戰士,再到接管城市的公安干部,余子道說,他的青年時代,革命與斗爭交織,在這一生中的重要階段,他的腦海里一直盤旋著一個問號——中華民族五千年泱泱大國何以落到這種地步?“接觸了中國共產黨,接觸了馬列主義毛澤東思想,慢慢打開了我的這個問號。沒有先進的理論武裝,沒有中國共產黨領導,我們民族不可能翻身。”

余子道對戰爭軍事問題的強烈興趣也是從那時萌發的。“我是從抗戰中走出來的,研究這段歷史有接近性。另一方面,研究抗日戰爭史,與當今世界面臨的客觀環境密切相關。二戰結束80年,中國處于和平環境,但世界并不太平,戰爭的達摩克利斯之劍始終高懸在我們頭頂。居安思危,不能懈怠。”

“人民解放軍大閱兵,讓我這個九十多歲的老人備受鼓舞。”余子道說,這場氣勢恢宏、陣容強大、武器先進的盛大閱兵,是我國國防和軍事建設最新成果的展示,是人民軍隊戰無不勝的武裝力量和強大的戰斗精神的精彩亮相,是我國綜合國力發展上升的集中體現,是向世界和平發出的強力呼聲。

“中國人民真正站起來了!”余子道難掩激動。